Vol. 005:不用解释,做下去就对了

记录,是我们与世界对话的一种方式。

它不只是简单的复述和存档,而是一种思考的延伸——帮助我们理清思绪、捕捉灵感,甚至在未来的某一天,重新唤醒那些被遗忘的瞬间。

人们会被自己热爱的事物改变,而没有人因为给予而贫穷。

持续不断记录,意义自然浮现。

TIP

🎯人物:每个人都会迷茫。我们记录那些曾启发我们的碎片与人物,以及他们履历中重要的年岁,让我们不再焦虑与迷茫。

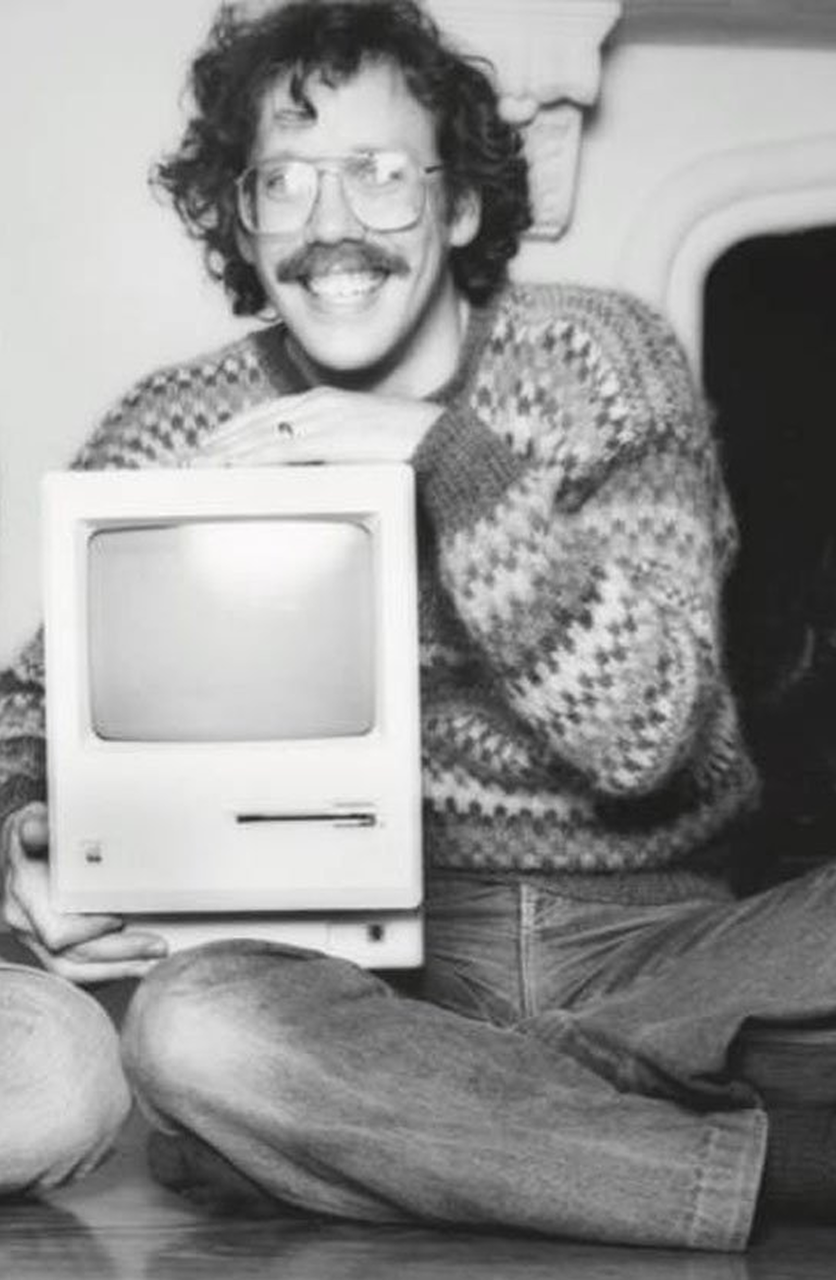

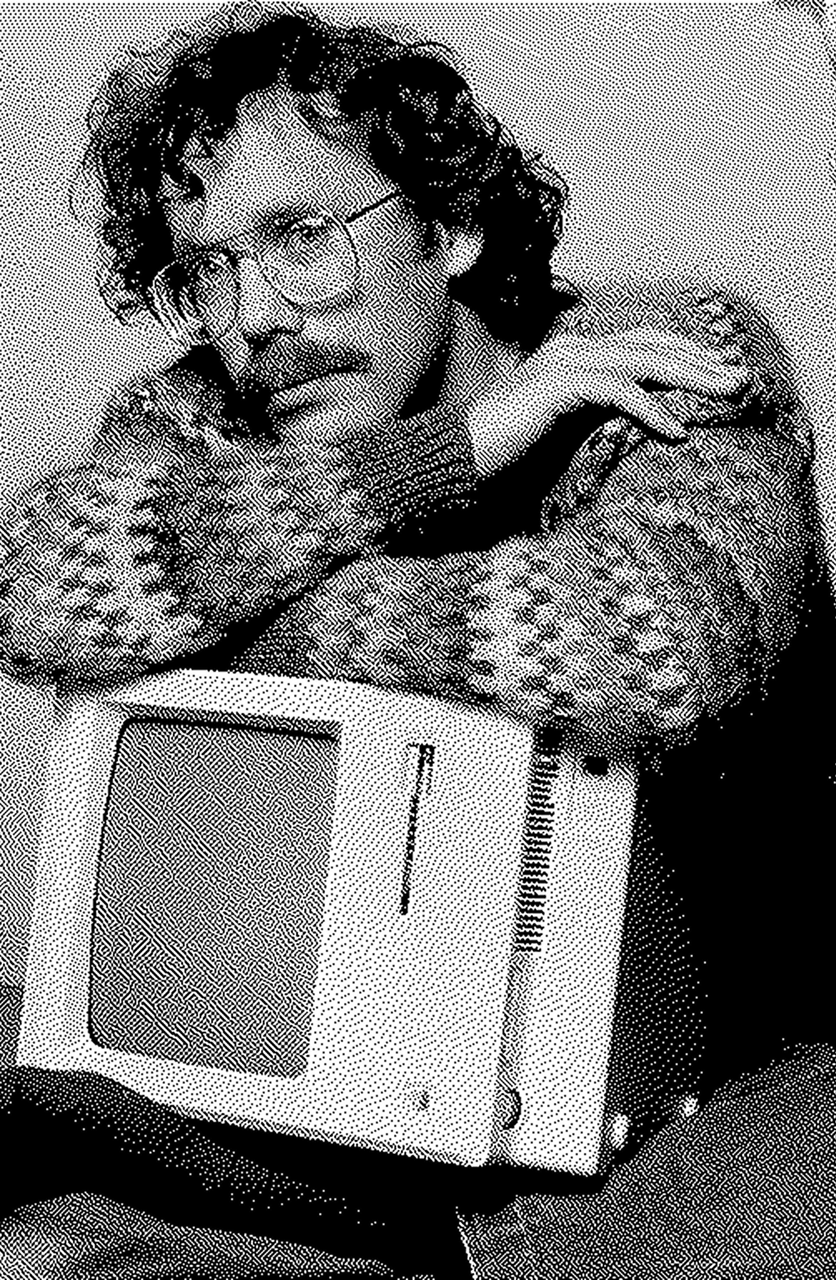

#人物:Bill Atkinson,让复杂变简单,是最深的创造

编辑:Apple 传奇程序员 Bill Atkinson 于美国时间 2025/06/05 在家中因胰腺癌过世,享年 74 岁。

Bill Atkinson

简介

美国计算机科学家,Apple 最关键的程序员之一

- 1951 年:出生于美国加州,早年学习神经生物学,展现出对人类感知与技术交互的深厚兴趣;

- 1978 年:放弃神经科学博士学位,作为第 51 号员工加入苹果公司,开始参与 Lisa 与 Macintosh 项目;

- 1979 年:与乔布斯一同参访施乐 PARC,受到图形用户界面启发,着手开发 QuickDraw 图形引擎;

- 1983 年:开发完成革命性图形应用 MacPaint,引入“marching ants”等视觉交互方式;

- 1984 年:设计出 Atkinson Dithering 抖动算法,使黑白屏幕图像更加细腻生动;

- 1985 年:在 LSD 启发下构思 HyperCard,打造史上最早的大众超文本创作平台;

- 1987 年:HyperCard 随每台 Mac 预装发布,极大拓展了非程序员的创作能力;

- 1990 年:离开苹果,与原 Mac 团队成员创办 General Magic,试图开发掌上智能设备;

- 2000s 年:转向自然摄影,并出版《Within the Stone》等摄影集;

- 晚年:加入 Numenta,探索类脑人工智能,视其为比互联网更深远的技术革命;

- 2025 年:6 月逝世,享年 74 岁。

纪念 Bill Atkinson

几天前,Figma 发布了一篇文章,纪念刚刚去世的苹果传奇工程师 Bill Atkinson。

他们写道:Figma 欠他一个巨大的人情。

为什么?因为你今天在 Figma 中随手拖动一个图形、圈选一段内容,背后依然是 Atkinson 的愿景在发生效力:

让任何人都能通过图形界面和类自然语言,创造交互式内容。

他一直相信,工具不该只属于专家,它们应该激发普通人的创造力。

早在 1978 年,Steve Jobs 邀请他加入苹果时对他说:“来苹果吧,你可以在这里发明未来,改变无数人的生活。”

这句话,真的在他身上实现了。

Figma 文章里这样写道:

- 当我们在编辑图形,我们用的是他发明的 QuickDraw,它让图形界面成为可能;

- 当我们团队协作,我们继承的是 MacPaint 的精神——让图像编辑从专家走向大众;

- 当我们设计界面,我们延续的是他提出的 HyperCard 思想——让非程序员也能创造软件。

我常常好奇,那个时代的他,是怎么产生这些念头的?

但你可能没想到,这些想法的源头,来自一个特别的夜晚。

最深的创造,往往源自内在的觉醒

1985 年的一个夜晚,Bill Atkinson 服下了一小片含 LSD 的药。

那一夜,他坐在家门口的长椅上,仰望星空。银河浩渺,亿万星系、亿万恒星在眼前闪耀。

就在那一刻,他第一次从内心深处感受到:我们并不孤单。

地球生命或许不是唯一的意识源头,甚至不是最先进的。但我们依然有份参与,参与一场宇宙觉醒的旅程。

然而,星辰之间相隔遥远,被黑暗与真空阻隔,沟通变得困难。

他低头,看见脚下的路灯,一盏一盏亮着,每盏只照亮一小片区域,灯光之间仍是黑。

上面如此,下面亦然。

他想到人类的知识体系也是如此:诗人、科学家、艺术家……每个人点亮一块区域,却彼此孤立,缺乏连接。

我们很少看见整体,也很难共享彼此的视角。

那一刻,他意识到:每个人,其实都站在地球的最顶端,都是自己人生的领航者。那么,他能做什么?

他想:要从最薄弱的地方补起。就像在球队中,最容易出错的位置不是被责怪,而是需要重点训练。

修补薄弱环节,才能带动整体前行。

在人类这个整体里,最薄弱的,不是科技,而是智慧(Wisdom)。

我们已经能改变世界,却还不懂如何为全局做出明智抉择。

那时的他还年轻,但他模糊地感受到:“知识”是一种“如何”的连接:某个行动如何导致某种结果?

而“智慧”则是再高一层,它是“为什么”的连接:在伦理与审美层面上,我们为什么要选择这个未来而不是那个?

前者追问因果,后者关乎价值。如果不同领域能更好连接,也许我们就能看到更多真相,生出更深远的理解。

这正是他后来想做的事:打造一种人人都能使用的表达工具,让想法可以互联,经验可以流动。

不懂技术也没关系,只要你有东西想说、想画、想分享。

几年后,这个工具被做出来了。它叫 HyperCard ,它简单、直觉,帮助无数人表达、连接、创作。

也因为这个工具,他后来拒绝了 Steve Jobs 的 NeXT 邀请,选择留在 Apple。

在网络普及之前, HyperCard 像一片片孤岛上的灯塔,照亮各自的角落。

也许,正是那一晚的星空,把他推向了这条路。

参考

TIP

🎯新知:每个人都会成长。我们分享新学到的知识与实践,和你一起成为更好的自己。

#新知:在限制中设计,而不是绕开它

编辑:Apple 传奇程序员 Bill Atkinson 于美国时间 2025/06/05 在家中因胰腺癌过世,享年 74 岁。

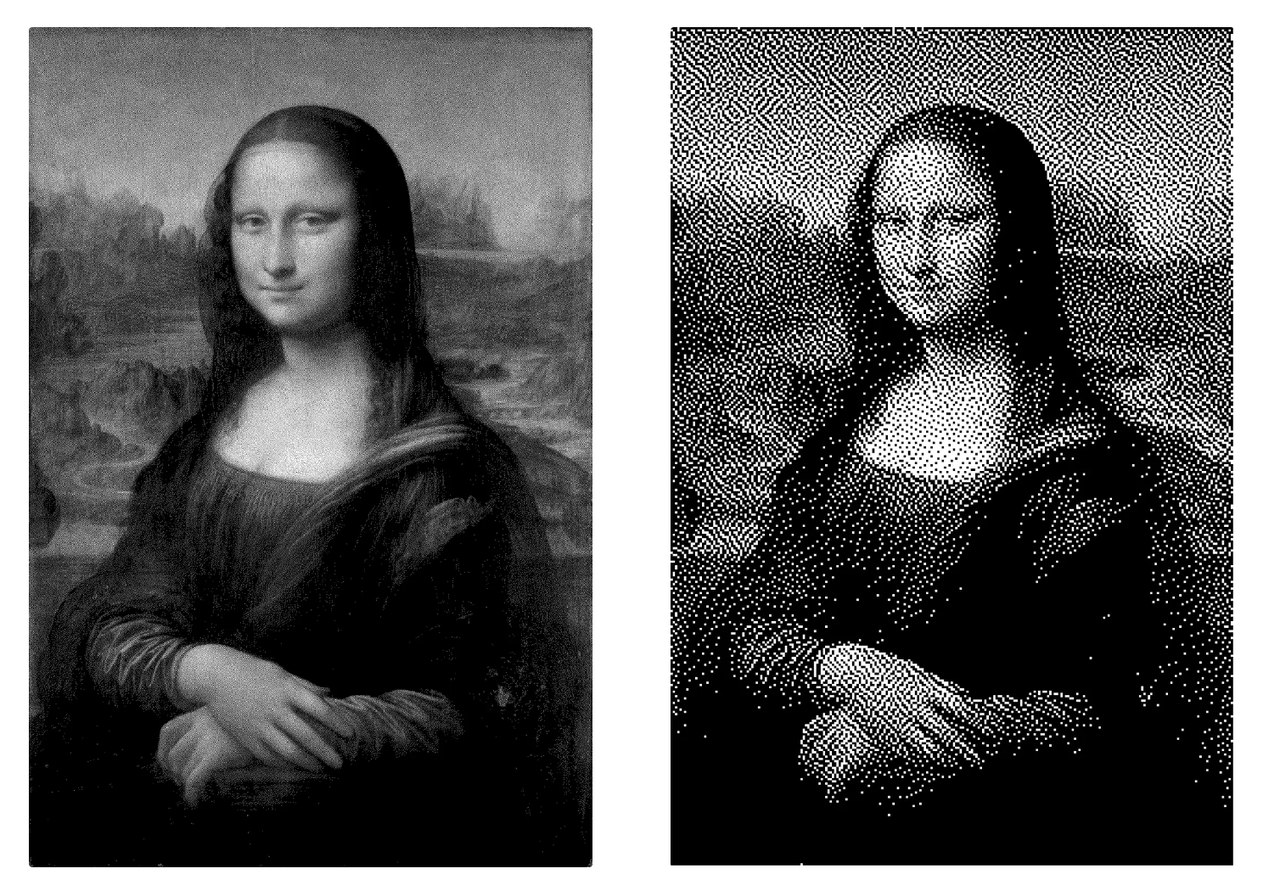

Bill Atkinson:用抖动算法绘制的黑白图

在限制中设计,而不是绕开它

Atkinson 的成就中最优雅的是 Atkinson Dithering 算法,他用一种极简而聪明的方式,把美感装进了有限像素里。

在 1980 年代初的 Macintosh 上,屏幕只有黑白两种像素。没有灰色。要表示“灰色”怎么办?

他发明了一种办法,让计算机「假装自己能显示灰色」。

不是去画灰色,而是:用一堆黑白小点,骗你的眼睛,让它自己“看出”灰色来。

他用的方法,叫“抖动”(Dithering),简单说就是这样:

- 你想让某个区域看起来是灰色?

- 那就在这块区域里,有些点是黑的,有些是白的,比如 50% 黑 50% 白。

- 远看,这些点会在你眼里糊成一片,看起来就像是灰的。

其实这种“抖动”算法有很多种。

别人做法是:每画一个点,会算一下“误差”,然后把误差按比例,分配给附近的像素,让图像整体看起来平滑。

但 Atkinson 并没有搞这么复杂,他的做法是:

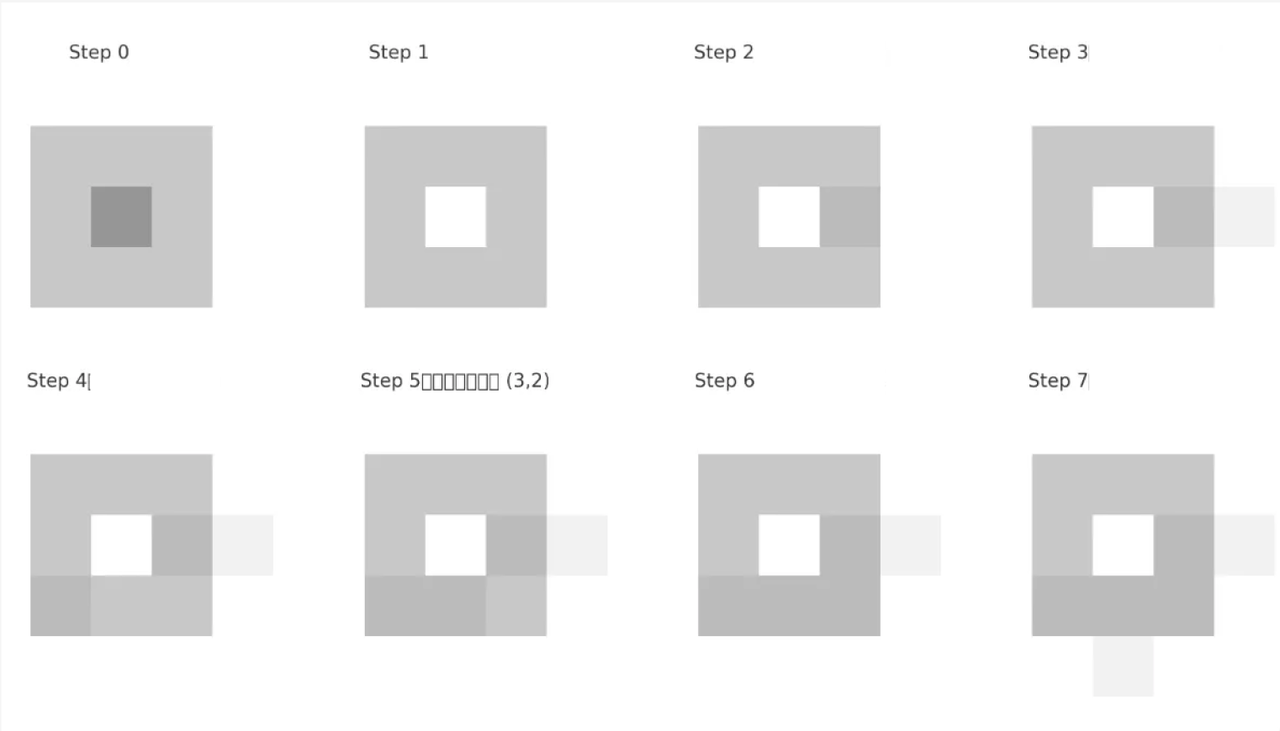

- 每处理一个像素,就简单地把误差分给周围的 6 个点;

- 分得很均匀,不太挑位置;

- 也不会把误差全分出去,只分 3/4,留下点余地。

Step 0:中间像素是灰色(150) Step 1:把中间像素改成白色(255),但这就多出了亮度(误差)Step 2 ~ 7:把这个“误差”一点一点分给周围的 6 个像素,每个拿走 1/8,让后面处理的时候更准确

结果就是:

- 算法超快,特别适合当时那种“跑不动”的老电脑;

- 图像边缘更清晰,颗粒感更强,看起来有设计感,不是那种软糊糊的“滤镜风”。

为什么说这个算法“优雅”?

因为它不靠硬算,而是靠“顺着人眼的错觉”来达成目标。

它不追求“还原真实”,而是:只用最简单的计算、最少的颜色,创造最大程度的视觉层次感。

这就像在限制里跳舞。你只有两个音符,却谱出丰富的旋律。

- 它不完美,但“刚刚好”;

- 它不是科技炫技,而是技术服务于感知;

- 它不是为了控制图像,而是为了尊重用户的眼睛。

在当年那个只有黑白像素的小屏幕上,Atkinson 用这个算法,让图像变得柔和、有灰度、有过渡、有节奏。

他没有创造灰色,但他让人“相信”自己看到了灰色。

这,就是优雅。

参考

TIP

🎯心力:本板块是周刊编辑阅读感悟到的打动人心反抗偏见的部分,会以第一视角叙述以便能更加沉浸代入中。

#心力:杖藜远眺,慢点没关系别熄火

编辑:本板块是周刊编辑阅读感悟到的打动人心反抗偏见的部分,会以第一视角叙述以便能更加沉浸代入中。

这几年,越来越多人经历了被拒绝:失业、裁员、投简历没人回。连想做点有意义的事都变得困难。

但有时候,我们最该保护的,不是工作机会,而是那个有雄心的自己。

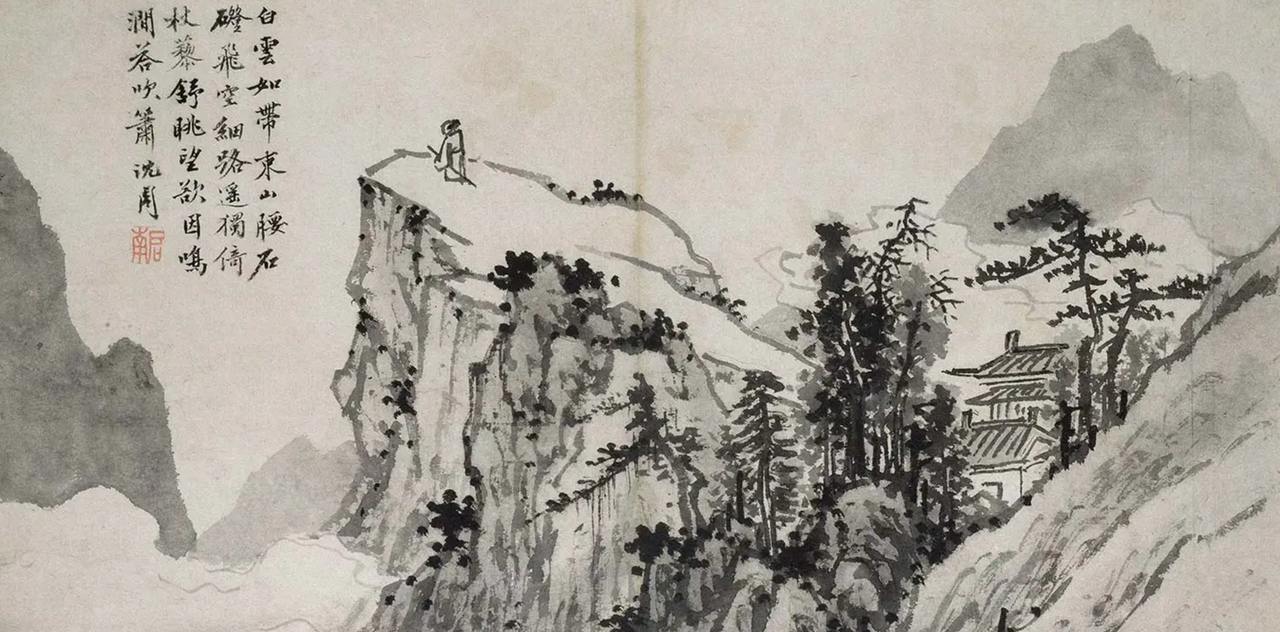

明代画家沈周有一幅画,叫《杖藜远眺》。他站在山石之上,望着远方,题诗写道:

白云如带束山腰,石磴飞空细路遥。

独倚杖藜舒眺望,欲因鸣涧答吹箫。

《杖藜远眺》图,现藏美国纳尔逊艺术博物馆

我总觉得这像极了现在的年轻人:心里有远方,但现实如山,路细且远。

特别是经历了口罩这几年,太多人不得不把理想藏起来。但我们不能就此熄火。

很多人并非因为失败而失去斗志,而是因为被拒绝:投了简历没回音、写的东西没人看、创业项目无人问津。

你知道拒绝很常见,也知道它通常并不针对你个人,但它仍然会伤人——因为你投入了心血,它却被无声否定了。

日积月累,这会让你不自觉地:降低目标、缩小视野、不再主动出击。

而这,才是真正令人遗憾的代价。

那么,我们该怎么守住自己的雄心?

一条可行的策略是:将精力投向“不需要别人许可”的事情。

你不必等到被录用,才开始写代码、拍照、做内容。你可以先开始,把作品做出来,反过来让别人看到你的价值。

其次,别让每一次拒绝都那么“重大”。不要押注在唯一一次申请、唯一一个提案上,而是让它们变成高频小尝试。

你越习惯“不被选中”,越容易撑到被选中的那次。

当然,不是每次都要硬扛。你也可以休息,换个方向,再出发。

但别走回头路,别对自己说“我不行”。那不是真的你说的,是被拒绝说的。

那作为“守门人”的我们,又能做点什么?

如果你负责招聘、评审、投资、选人——你其实也在管理这个社会的“雄心供应链”。

一封冷冰冰的拒信,或许在效率上合格,但在人心上是损耗。

你不一定要写长信,但哪怕只多加一句鼓励和方向提示,

都可能守住一个人正在燃烧的志气。

让拒绝不再是“关门”,而是“换路”。

参考

TIP

❓Q&A:一个问题,往往能引发一连串的思考。我们邀请 flomo 用户共同回答在记录与成长路上的困惑。愿你在别人的回答中,更清晰自己心中的答案。

#Question:到底该记录什么,又有什么是不该记录的呢?

当记录的定位被重新澄清,我开始享受记录的过程,以及记录本身。

你好 👋,我是 DSW。下面是我关于这个问题的回答,希望对你有所启发。

早期,我是有些贪婪地想要记录一切,无论是阅读时的灵感迸发,还是交流之后的心潮澎湃,亦或是独处时的起心动念,甚至是工作中积累的业务知识,我都想让它们留下来。

随着时间的推移,在记录之外,有一种情绪开始时常伴我左右:负担感。这种“不想错过”的妄念,让我似乎给自己设定了一个隐形的 kpi:一切想法都要记录,一切有价值的内容都要沉淀。

而它背后也隐含着一种欲望:写下来,把一切都写下来,什么关乎自我提升的问题都将迎刃而解。这份负担感,导致我在某一段时间内,记录得越来越少,或者压根就不点开 flomo 的图标。因为给它赋予了太多太重的意义感,导致某些时候连迈出那么一步都显得消耗。

“不要指望靠记录解决你的所有问题”这是我被上面的负担感困顿良久后,所认清的一个现实。

不再逃避这个话题之后,我对记录这件事情,做了更明确的定位:它是一个我与自己对话的自留地我需要一个空间,让自己从随处可得的信息流与四面八方的评价体系中抽离出来,听听自己真实的声音:

- 当我情绪不佳,感到焦虑无助时,我会选择记录;

- 当我感到愉悦,想要抓住这份生活的实体感时,我会选择记录;

- 当我短时间内信息摄入过载,脑中思绪万千时,我也会选择记录。

只有自己当下真正关心的内容,才会不需要心理建设的去落笔。这里所谓的真正关心,无关乎我们所处系统的评价体系,自己感兴趣,愿意投入时间或精力去了解,那就值得记录:

- 最近对关税与国际贸易的话题很兴趣,虽然它远超我当前的能力圈,但我依然会选择记录;

- 最近在解决斜方肌疼痛的问题时,发现了呼吸代偿这个有意思的存在,虽然了解它并没有什么显性的价值,但我依然会选择记录。

回顾自己的笔记,有两类内容会让我感到它们在“生长”。

一类是有一个明确主题的内容,我会持续记录下有关它的碎片,未来它们会拼成一副完整的地图。另一类是分属于看似毫不相干的领域的内容,但「connect the dots」,看似没有关联的它们,在持续的记录后,未来却可能会产生奇妙的连接。

比如记录了孟岩分享的“将「痛」和「苦」分开”的理念后,去翻自己记录的职场烂事册时,它们碰撞出了一些新的感悟。每一次触碰到这种生长的感觉,都会让我感到愉悦或者说惊喜,而这种正面的情绪,又会促使我持续的记录下去。

现在我根据上面的原则,有的放矢的记录自己所需要的内容,其他则不再记录,也不再成为我的负担。在记录的过程里,我们没有关于记录本身的困扰,那就自由地、放松的写吧。

封面图片:Windsor, RL 12680,Leonardo da Vinci 1503

本文由 flomo 周刊编辑部编撰。

欢迎大家转发和 留言反馈,或默默点赞,让我们知道这期信号有被收到。

祝好,下期见。